マットレスの復元率は、快適な睡眠環境を長期間維持するうえで非常に重要な要素です。数値が高ければ高いほどヘタリにくく、腰痛や肩こりを防ぎながら寝姿勢をサポートしてくれます。この記事では、素材や測定方法、選び方からメンテナンスのポイントまで網羅し、あなたの健康的な眠りをサポートする知識を提供します。

この記事を書いた人

くじらマットレス店長

くじらマットレスのブログの管理、商品開発をしています。数十種類のマットレスを比較体験できる会場も運営してます。

それらの経験から得られた知見で皆様におすすめのマットレスを紹介します。

マットレス 復元率とは何か?定義と重要性

マットレスにかかる圧力から解放されたとき、どれだけ元の形状に戻るかを示す指標が「復元率」です。高復元率ほど弾力が落ちにくく、長期的に体への負担を軽減する効果が期待できます。寝姿勢の安定や腰痛・肩こり予防といった健康面でも非常に重要なポイントとなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 圧力からの解放後、マットレスが元形状に戻る割合 |

| 高い復元率の利点 | ヘタリ防止、姿勢維持、体圧分散に優れる |

| 低い復元率の懸念 | へたりやすく、腰や肩に負担がかかりやすい |

- 睡眠の質を高めるために注目される

- 長期間快適に使えるマットレスを選ぶ基準

- 健康投資として知っておきたい指標

復元率の意味

復元率の数値はマットレスの素材や構造によって異なり、高いほど「潰れた状態」から素早く回復できます。人が夜中に繰り返す寝返りや荷重に対して、マットレスがどれだけ耐えられるかを見極めるうえで重要なファクターです。

| 観点 | 解説 |

|---|---|

| 測定の本質 | 圧力・荷重によるヘタリ量を数値化 |

| 影響を与える要素 | 素材の密度、硬さ、構造設計など |

| 体感 | 弾力の持続性やサポート力の一貫性に影響する |

- 体の沈み込みを適切に戻す力

- 朝起きたときの疲れの残りに関係

- 家族の体重や使い方でも変化する

復元率が重要な理由

復元率が高いと、長期使用でもマットレス内部の素材が安定しており、寝姿勢の乱れを招きにくいのが大きなメリットです。腰痛や肩こり対策だけでなく、コスパの面でも買い替え頻度を抑えられ、結果的に安心して使い続けられるポイントになります。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 長期的な利点 | 寿命が延び、買い替えコストを軽減できる |

| 健康面の利点 | 体への負担を低減し、睡眠の質向上に貢献 |

| 投資としての魅力 | 多少高価でも十分な価値があると評価される |

- 夜間の睡眠効率を高める役割

- マットレスがへたると寝返りがしにくくなる

- 体圧分散の低下が腰や肩への負担を増大

マットレス 復元率の測定方法・基準

復元率は主にJIS規格に基づいた試験方法で数値化され、特定回数の圧縮テスト後にどの程度厚みが回復するかで評価されます。業界では96%以上を高復元率の目安とするケースが多く、高ければ高いほど長く快適に使える可能性が高まります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 測定基準 | JIS K6400-4などの規格で実施 |

| 高復元率の目安 | 一般的には96%以上を指標に |

| テスト目的 | 長期圧縮での形状保持力を数値化 |

- 圧縮テストで素材の耐久性を評価

- 一定回数(8万回など)の荷重を想定

- 公式サイトや製品タグで確認が可能

JIS規格による具体的な試験方法

JIS規格では、ウレタンフォームを定めたサイズに切り出し、指定の荷重を繰り返し加えた後に厚さがどれだけ戻るかを計測します。これにより実際の長期使用をシミュレートし、数値化された復元率を得ることができます。

| 試験工程 | 概要 |

|---|---|

| 圧縮回数 | 毎分60回 × 80,000回など |

| 休ませる時間 | 圧縮後に約30分程度放置して回復を待つ |

| 計測結果 | 「初期厚さ-最終厚さ」の差分を%で示し、100から引き算 |

- 人が寝返りを繰り返す状況を想定

- 元の厚さに対する回復率を計算

- マットレスの耐久力を客観的に把握

復元率の数値目安と業界標準

復元率が96%以上だと「高復元率」と言われ、5年以上の使用でも形状が大きく崩れにくい傾向があります。98%を超えるような製品は特に高品質とされ、寿命が8年~10年程度続く可能性が高まります。

| 数値目安 | 期待される耐久年数 |

|---|---|

| 95%未満 | 3年~5年程度 |

| 96%~98%前後 | 5年~8年程度 |

| 98%以上 | 8年~10年程度 |

- 高価格帯ほど高復元率になる傾向

- メーカーによって公称値の出し方が違う

- 密度や層構造など他の要素も影響

マットレス 復元率と素材・他指標の関係

素材によって復元率の傾向は異なり、高反発ウレタンや天然ラテックスなどは比較的高い数値を示すことが多いです。一方で、コイルタイプでも内部ウレタンの品質次第で耐久性が左右されます。加えて、密度や硬さ(ニュートン値)など、他指標とのバランスも重要です。

| 要素 | 復元率との関わり |

|---|---|

| 素材(ウレタン等) | 密度や配合によってへたりやすさが変わる |

| 硬さ(N値) | 反発力とは別次元。復元率を直接保証するものではない |

| 構造(層の数など) | 衝撃吸収層の配置が寿命を左右する |

- ウレタンは密度が高いほど高復元率になりやすい

- コイルはスプリングと詰め物の品質で大きく異なる

- ラテックスは弾性が高く自然な反発力を持ちやすい

素材別(ウレタン・コイル・ラテックスなど)の復元率の違い

ウレタンフォームはJIS表示が義務化されているため、復元率を確認しやすい特徴があります。コイルタイプの場合はウレタンの詰め物次第で寿命が変わり、ラテックスはゴムの特性上、高い弾性を持ちながらも湿気対策が必要です。

| 素材 | 傾向 |

|---|---|

| 高反発ウレタン | 復元率が高めで、体への負担を軽減しやすい |

| コイル(ポケット等) | 内部ウレタンの品質でへたり方に差が出やすい |

| 天然ラテックス | 弾性が高く高復元率だが、通気とカビ対策が鍵 |

- ウレタン素材には「密度」もチェック

- コイルは線径や巻き数、詰め物が重要

- ラテックスは自然由来で耐久性あり

密度・硬さ(ニュートン値)との関連

ウレタンの密度(D値)が高いほど、素材の内部構造が詰まっていてヘタリにくく、復元率が高まりやすいです。一方、硬さ(ニュートン値)は寝心地の好みや体重に合わせて選ぶ指標で、必ずしも復元率と比例しないので注意が必要です。

| 項目 | 影響度 |

|---|---|

| 密度(D値) | 高いほど耐久性が増し復元率も上がる |

| 硬さ(N値) | 身体の沈み込み量に関係する |

| 復元率との関係 | 密度は相関大、硬さは直接相関なし |

- 密度が低いと長期使用で潰れやすい

- 硬めが好きでも素材が粗悪ならへたりが早い

- 数値だけでなく寝試しも大事

高反発/低反発マットレスとの相性

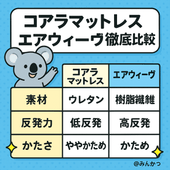

高反発マットレスは一般的に復元率が高い傾向があり、寝返りをサポートして腰痛リスクを抑制します。一方、低反発は包み込むような寝心地が特徴ですが、密度が低いとへたりやすく、復元率も下がりやすいので選ぶ際は慎重にチェックしましょう。

| 種類 | 復元率の特徴 |

|---|---|

| 高反発マットレス | 高密度設計が多く、へたりにくい |

| 低反発マットレス | 柔らかく沈む一方で、耐久性が課題になりがち |

| 二層構造などの製品 | 上層柔らか+下層高反発で両立を図る |

- 高反発は寝返りがしやすい

- 低反発はフィット感が高いが寿命が短め

- 二層構造タイプも選択肢に含める

マットレス 復元率が高いメリット・デメリット

復元率が高いマットレスは、形状維持が長く続くため健康面とコスパ面で魅力があります。しかし、人によっては「硬すぎる」と感じることや、製品によっては価格が上がりやすいなどのデメリットも見逃せません。復元率以外の要素とのバランスも重要です。

| 観点 | ポイント |

|---|---|

| メリット | 長寿命・姿勢サポート・買い替えコスト削減 |

| デメリット | 高価格帯になりやすい、硬めの寝心地が合わない場合もある |

| 他に注視すべき要素 | 密度、通気性、保証内容など |

- 長期間安定した寝心地を維持

- 選ぶ素材や硬さによって合わない場合も

- 買い替え頻度を抑えたい人には特に有効

高復元率マットレスのメリット

最大の利点はへたりにくいことによる身体サポートの継続性です。腰や肩をしっかり支え続けるので、寝返りが楽になり、結果的に熟睡しやすくなります。また長期使用に耐えるのでコストパフォーマンスが高い点も大きいでしょう。

| メリット例 | 内容 |

|---|---|

| 体圧分散性の維持 | 一定期間を経ても沈み込みが少なく、均等サポートを提供 |

| 腰痛・肩こりの軽減 | 適切な寝姿勢を保持しやすく、負担を最小化 |

| 買い替え頻度の低減 | 素材が長持ちするため、結果的にコスパが高い |

- 長期保証を付けるメーカーが多い

- 熟睡による疲労回復効果を得やすい

- 持ち上げても形が崩れにくい

復元率が高すぎることによるデメリット

あまりに復元率や密度が高いと、マットレスが硬く感じられ、体重が軽い人や柔らかめ好みの人には合わないケースがあります。さらに素材をふんだんに使うことで重量が増し、取り扱いが大変になることもあり得ます。

| デメリット例 | 内容 |

|---|---|

| 寝心地が硬く感じる | 軽量の人や柔軟性重視の人には負担になることも |

| 価格が高くなりやすい | 高密度素材や特殊設計で製造コストがかさむ |

| 重たくなりがち | ローテーションや移動が負担になる可能性がある |

- 通気性が落ちる場合がある

- 柔らかめの沈み込みを好む人は不向き

- 店舗で試し寝して確かめるのが理想

復元率以外で注意すべきポイント

いくら復元率が高くても、通気性が悪くてカビが生えやすかったり、保証が短期間しか付かないような製品だと後々困ります。密度、硬さ、通気性、保証期間などを総合的にチェックして自分に合ったモデルを見極めることが重要です。

| 項目 | 理由 |

|---|---|

| 通気性・防カビ性 | 湿気がこもるとカビや臭いの原因になり、寿命も縮める |

| 保証内容 | 長期保証があれば安心度アップ |

| 総合的な寝心地 | 柔らかさやサポート力のバランスが、自分の体格や好みと合うか |

- 価格だけで判断しない

- マットレスのローテーション可否も重要

- 実店舗で寝心地を確認できると安心

マットレス 復元率と耐久性・寿命の目安

復元率が高いマットレスほど耐久性が高く、寿命が長いとされます。目安として、95%程度なら3~5年、96%~98%で5~8年、98%以上で8~10年程度と考えられます。ただし使い方や体重、環境によっても変動する点は押さえておきましょう。

| 復元率(%) | 使用年数の目安 |

|---|---|

| ~95% | 3~5年程度 |

| 96~98%前後 | 5~8年程度 |

| 98%以上 | 8~10年程度 |

- 寝室の湿度や通気性対策で差が出る

- ローテーションを怠ると早くヘタる

- 体重が重いと劣化も早まる可能性がある

復元率○%ごとの使用年数の目安

復元率95%前後だと3~5年ほどで明確なへたりを感じ始めるケースが多いです。一方、98%以上の製品はかなりヘタリに強く、8年以上の使用でも支障が出にくいことがあります。メーカーの試験データも参考にしながら、買い替えのスパンを検討しましょう。

| 復元率 | 寿命・劣化の傾向 |

|---|---|

| 約95% | 比較的早めに表面が凹みやすくなる |

| 96~98% | 5年程度は十分耐えられるが、使用状況で変動 |

| 98~99%以上 | 長期使用に最適で、10年近く快適な場合もある |

- 圧縮試験結果は目安であり個人差もある

- 口コミや保証内容も合わせて確認

- 購入時に数値をしっかりチェック

復元率が低い場合に起こる問題

復元率が低いとマットレスのへたりが早く、腰や肩が沈み込みすぎて姿勢が崩れやすくなります。その結果、腰痛や肩こり、疲労感の増大につながり、睡眠の質も落ちやすくなります。買い替えのスパンも短くなり、コスト負担が増える点にも注意が必要です。

| 問題点 | 内容 |

|---|---|

| 姿勢悪化 | マットレスが凹み、背骨のラインが崩れる |

| 痛みやコリの発生 | 局所的に圧迫され、肩や腰に負担が集中 |

| 買い替えコスト増加 | 早期に駄目になるため、長い目で見れば経済的負担が大きい |

- 朝起きたときの疲れが取れにくい

- 睡眠効率が下がり、日中の活動にも影響

- リスク回避には十分な復元率を優先

復元率が高いマットレスのメーカー・製品例

高復元率を誇るウレタンマットレスとしては、マニフレックスやモットン、エムリリーなどが代表的です。また、ポケットコイルでもシモンズやフランスベッドといった老舗メーカーは詰め物の品質が高く、耐久性を重視したラインナップを展開しています。

| メーカー | 特徴 |

|---|---|

| マニフレックス | 高密度ウレタンで約10年の長期保証を設けていることが多い |

| エムリリー | 優反発+高反発の二層構造など、バランス重視のモデル多数 |

| シモンズ | コイル技術に定評があり、詰め物ウレタンの品質も高水準 |

- NELLや雲のやすらぎなど国産ブランドも人気

- 製品タグの復元率表示を見て比較検討

- 予算や好みに合わせて選択肢を絞る

マットレス 復元率を確認・維持する方法

購入前に製品タグや公式サイトで復元率を確認するのが基本です。加えて、湿気対策やローテーションなどのメンテナンスを適切に行えば、ヘタリを遅らせて長期間快適に使うことができます。もし表示がない場合は、メーカーや口コミを調べるのも一案です。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 購入前の確認 | タグやスペックシートに「復元率○%」が明記されているか |

| メンテナンス | ローテーション、陰干し、除湿シートなどで湿気をコントロール |

| 表示がない場合 | 問い合わせや口コミ調査で裏付け情報を集める |

- ヘタりを実感する前にケアを始める

- 長期保証の有無も選択の決め手

- 自分の使い方に合ったメンテナンスを

購入時に復元率を確認するポイント

ウレタンを使用しているマットレスには、家庭用品品質表示法で復元率表示が義務付けられています。タグにJIS試験による具体的な%が明記されているか、試験法の種類(JIS K6400-4など)も確認しましょう。明記がなければメーカーに直接問い合わせるのも有効です。

| 確認項目 | 理由 |

|---|---|

| 数値表示(例:96%) | ヘタりにくさの目安を把握できる |

| 試験法 | JISなど公的基準に則っているかで信頼性が変わる |

| 保証期間 | 長い保証があれば品質やアフターケアへの自信の現れといえる |

- 製品ページやパッケージを必ずチェック

- 誇大広告でなく、試験データの裏付けを確認

- 不明点はメーカーや店舗スタッフに質問

マットレスを長持ちさせるメンテナンス(ローテーション・湿気対策など)

ローテーションは2~3カ月に一度を目安にマットレスの向きを変え、荷重を均一化してヘタリを防ぎます。また、床に直接敷く場合は除湿シートを活用し、定期的に陰干しを行うとカビや臭いの予防にもつながります。湿気を適切に管理すれば、素材の劣化を遅らせられます。

| メンテナンス法 | 効果 |

|---|---|

| ローテーション | 部位ごとの使用負荷を分散し、部分的な凹みを回避 |

| 除湿シート・陰干し | 湿気やカビの発生を抑え、ウレタンやコイルの劣化を遅らせる |

| シーツやパッドの利用 | 汗・皮脂の直接付着を防ぎ、清潔を保ちやすい |

- ベッドフレームはすのこなど通気性重視が理想

- マットレス上で飛び跳ねる行為は厳禁

- 汗をかく季節は特にしっかりと乾燥ケアを

復元率表示がない場合の判断基準と対処法

一部海外製品や安価なノーブランド品など、復元率が明記されていないケースがあります。そうした場合は、口コミ評価やメーカーの問い合わせ対応、保証内容を参考にするしかありません。信頼できるデータが得られない場合は、リスクを考慮して別の商品も検討しましょう。

| 判断基準 | 理由 |

|---|---|

| 口コミやレビュー | 実際に使用した人の感想が耐久性判断のヒントになる |

| メーカー問い合わせ | 復元率を公表していなくても、個別に教えてくれる場合がある |

| 保証・アフターケア | 充実しているなら、製品トラブル時の対応が期待できる |

- 無表示の商品は品質がまちまちな可能性

- 自分に合わないリスクを織り込む

- 信頼できるブランドを優先するのも手

以上がマットレスの復元率についての解説です。ぜひ適切な製品選びとメンテナンスで、快適かつ健康的な睡眠ライフを長く続けてください。